728-61-0

中文名称

异乌药内酯

英文名称

(R,10E)-4,8,9,12-Tetrahydro-3,11-dimethyl-6H-4,7-methenofuro[3,2-c]oxacycloundecin-6-one

CAS

728-61-0

分子式

C15H16O3

分子量

244.29

MOL 文件

728-61-0.mol

更新日期

2026/02/02 08:54:25

728-61-0 结构式

728-61-0 结构式

基本信息

中文别名

钓樟内酯乌药内酯

异乌药内酯

异乌药醚内酯

异乌药内酯(标准品)

异乌药醚内酯,乌药内酯

异乌药内酯(异乌药醚内酯)

异乌药内酯/异乌药醚内酯(标准品)

ISOLINDERALACTONE 异乌药内酯

英文别名

Linderalactone(R,E)-3,11-DiMethyl-8,9-dihydro-4H-4,7-(Metheno)furo[3,2-c][1]oxacycloundecin-6(12H)-one

(R,10E)-4,8,9,12-Tetrahydro-3,11-dimethyl-6H-4,7-methenofuro[3,2-c]oxacycloundecin-6-one

(4R,10E)-3,11-Dimethyl-4,8,9,12-tetrahydro-6H-4,7-methenofuro[3,2-c]oxacycloundecin-6-one

6H-4,7-Methenofuro[3,2-c]oxacycloundecin-6-one, 4,8,9,12-tetrahydro-3,11-dimethyl-, (4R,10E)-

所属类别

生物化工:提取物物理化学性质

外观性状来源于樟科植物乌药的干燥块茎

熔点136-138 °C

沸点437.9±45.0 °C(Predicted)

密度1.19±0.1 g/cm3(Predicted)

储存条件-20°C, protect from light

溶解度DMSO : 50 mg/mL (204.67 mM; Need ultrasonic)

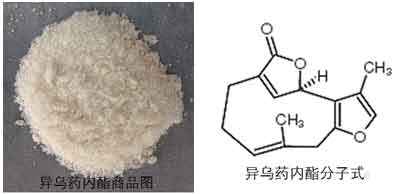

形态粉末

颜色米色

常见问题列表

物化性质

密度:1.19g/cm3熔点:125-127℃

沸点:437.9ºC at 760mmHg

闪点:218.6ºC

旋光度:-224.7°(c=0.52)

折射率:1.572

性状:白色晶体(乙酸乙酯-正己烷)

分子结构和商品样图:见下图

概述

异乌药内酯是樟科山胡椒属植物鸟药的主要活性物质,具有温胃理气、行气止痛、温肾散寒的功效。现代药理学研究表明,鸟药对免疫系统、消化系统、心血管系统、中枢神经系统以及抗病毒等方而具有广泛的药理活性。提取工艺

异乌药内酯的提取主要分为以下几个部分:1、溶解:取适量鸟药用无水乙醇加热同流提取多次,过滤,合并提取液。2、萃取:减压浓缩所得浸膏加适量水混悬,用乙醚萃取,收集乙醚萃取液,同收乙醚后,浓缩液用硅藻土拌样。3、过柱:硅胶柱层析,使用二氯甲烷-甲醇体系进行梯度洗脱,收集洗脱液,浓缩,放置,析出无色针状结晶,重结晶后得到化合物。以上关于异乌药内酯的提取工艺,植物来源等信息由Chemicalbook的郑编辑整理。

植物来源

该药主要来提取自如下植物:樟科、乌药根、细痕新木姜根、树干南仁山新木姜子根、绒毛新木姜根等。特性

现代药理学研究表明,鸟药对免疫系统、消化系统、心血管系统、中枢神经系统以及抗病毒等方而具有广泛的药理活性。鉴定方法

HPLC法,Kromasil C18柱,流动相甲醇-乙腈-水(35:25:40);检测波长235nm,柱温40℃,流速1ml/min。用途存储等

用途:用于含量测定/鉴定/药理实验等。规格:10mg/20mg

保质期:2年

保存条件:2-8 ºC冷藏、密封、避光

参考文献

[1] 国家药典委员会.中华人民共和国药典(一部)[M].北京:化学工业出版社,2010[2] 俞桂新,土峥涛,徐路珊等.乌药的化学成分及药理作用[J].中国野生植物资源,1999(18)

[3] 土军伟,阮冰.乌药的植化及药理研究概况[J].浙江中医杂志, 2006(41)

[4] 闫利利.乌药的化学成分研究[J].中国药业,2013(22)

[5] 魏国清.乌药化学成分研究进展[J].成都中医药大学学报,2013(09)

[6] 左美玲.乌药中异乌药内酯的含量考察[J].中国现代医学杂志,2013(23)

[7] 舒佳妮.HPLC法测定乌药中乌药内酯、乌药醚内酯、异乌药内酯的含量[J]. 中国现代药物应用,2009(03)

[8] 陈蕙芳主编.植物活性成分辞典第二册.北京:中国医药科技出版社.2001

[9] Li W S,et al.Phytochemistry, 1993,32(6):1503

[10] Takeda K, et al.J Chem Soc,1964,4578

[11] Takeda K,et al.J Chem Soc,1970,(7):973

[12] 加拿大专利:CA 1995,123:138731d