简介

喹啉黄(Quinoline Yellow)作为一种广泛应用于食品、药品及化妆品领域的合成偶氮染料,虽能提升产品视觉吸引力,但存在过敏反应、儿童行为异常及潜在致癌性等健康风险,相关监管机构已对其允许含量制定严格限制。

图一 喹啉黄

应用场景

喹啉黄(C.I. 47005)是一种常用合成染料,广泛用于饮料、糖果、烘焙食品等食品加工,在药品中可辅助片剂识别与配方美观化,同时也应用于化妆品及膳食补充剂中。随着电子商务的发展,线上销售的膳食补充剂成分与标签常缺乏有效验证,喹啉黄的非法或过量添加问题日益突出,给消费者健康带来潜在威胁。

健康风险与监管要求

喹啉黄的安全性已引发广泛关注,研究证实其可能引发过敏反应,导致儿童多动等行为改变,甚至存在潜在致癌风险。为此,欧盟食品安全局(EFSA)等监管机构明确规定,胶囊、片剂等固体膳食补充剂中喹啉黄含量不得超过 35 mg/kg,建立灵敏准确的检测方法对保障合规性至关重要。

检测

传统喹啉黄检测方法包括色谱法、光谱法及电化学方法等。色谱法与光谱法虽准确性较高,但存在样品前处理复杂、检测周期长、仪器成本高的缺陷;常规电化学方法则面临检测灵敏度不足、抗干扰能力弱等问题,难以满足复杂基质中痕量喹啉黄的检测需求。

硼掺杂金刚石电极(BDDE)因具有宽电位窗口、低背景电流、化学稳定性强等优势,成为电化学传感的理想基底;碳纳米纤维(CNFs)具备高导电性与大比表面积,可促进电子转移并提供丰富活性位点;氧化铟锡(ITO)纳米颗粒则兼具催化活性与化学稳定性,有望用于检测喹啉黄。

传感器的电化学性能与检测机制

核心电化学特性

电化学阻抗光谱(EIS)测试显示,BDDE/CNFs@ITO 的 Rct 仅为 117 Ω,远低于裸 BDDE(397 Ω)与 BDDE/CNFs(212 Ω),表明复合修饰显著提升了电子转移效率。通过 K₃[Fe (CN)₆] 循环伏安测试计算,BDDE/CNFs@ITO 的 ECSA 达 0.42 cm²,是裸 BDDE(0.052 cm²)的 8 倍多,为喹啉黄氧化提供了充足活性位点。

喹啉黄检测机制

喹啉黄在 BDDE/CNFs@ITO 表面于 0.88 V 处出现清晰氧化峰,相较于裸 BDDE(0.927 V)与 BDDE/CNFs(0.924 V),氧化电位显著负移,表明复合修饰增强了电催化活性。该氧化过程为不可逆扩散控制机制,涉及 2 个电子与 1 个质子的转移, heterogeneous 电子转移速率常数达 5.5×10⁻⁴ cm/s,确保了检测的快速性与灵敏性。

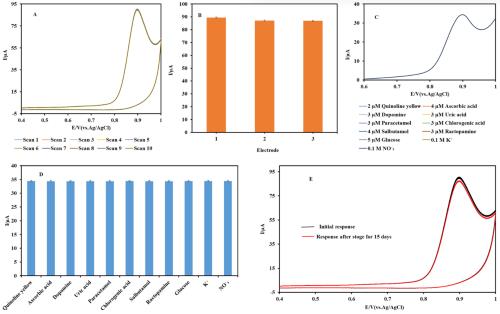

图二 传感器检测喹啉黄的性能

传感器的分析性能与实际应用

采用方波伏安法(SWV)测试,传感器在 1.0×10⁻⁷~1.6×10⁻⁵ M 浓度范围内线性关系良好(R²=0.9987),检测限(LOD)低至 1.3×10⁻⁸ M,定量限(LOQ)为 4.3×10⁻⁸ M,优于多数已报道电化学传感器。连续 10 次扫描的相对标准偏差(RSD)<1.0%,不同批次传感器 RSD<2.0%,室温储存 15 天后峰电流下降 < 4.0%,表现出优异的操作稳定性与储存稳定性。在葡萄糖、多巴胺、尿酸等常见干扰物质存在下,传感器对喹啉黄的检测信号无显著干扰,适用于复杂基质样品分析。

图三 喹啉黄定量检测与实际样品应用

实际样品检测应用

将传感器应用于镁膳食补充剂中喹啉黄检测,样品经甲醇溶解、PBS 稀释后直接进样分析,测得片剂中喹啉黄含量为 83.5±1.2 μg,相当于 51.5 mg/kg,超出 EFSA 规定的 35 mg/kg 限量标准。标准加入实验回收率为 99.6%~102.1%,RSD 为 1.4%~2.5%,与紫外 - 可见光谱法检测结果无显著差异(t=0.31,P=0.76),验证了方法的准确性与实用性[1]。

针对膳食补充剂等复杂基质中喹啉黄的痕量检测需求,该传感器通过硼掺杂金刚石电极(BDDE)修饰碳纳米纤维(CNFs)和氧化铟锡(ITO)纳米颗粒,显著提升了电催化性能,实现了对喹啉黄的高灵敏、高选择性检测。其线性检测范围为 1.0×10⁻⁷~1.6×10⁻⁵ M,检测限低至 1.3×10⁻⁸ M,在膳食补充剂实际样品检测中回收率达 99.6%~102.1%,为食品安全领域喹啉黄的常规监测提供了可靠技术方案。

参考文献

[1]Taher J S ,Teker T ,Aslanoglu M .Unveiling trace quinoline yellow in dietary supplements using a BDDE/CNF/ITO nanohybrid sensor[J].Diamond & Related Materials,2025,159(PA):112911-112911.DOI:10.1016/J.DIAMOND.2025.112911.